Re: Motus, Muscheln, Menschenfresser - Zwei Monate in Französisch Polynesien

Verfasst: 22 Mär 2023 17:08

Nach dem Frühstücksbuffet geht es los. Wir sind zu sechst im Auto, ein französisches Paar, das lieber die Rückbank der Fahrerkabine wählt, und ein älteres Paar aus dem Elsaß, das hinten mit uns auf den Bänken der Ladefläche Platz nimmt.

Der Mister stellt schon beim Warten in der Lobby fest, daß der Elsässer eine verblüffende Ähnlichkeit mit Walter Röhrl hat. Als ich ihm das dann irgendwann sage, freut er sich. Er wußte zwar vorher nicht, wer Walter Röhrl ist, aber er ist tatsächlich ein paar Jahre lang Audi gefahren und hat nur Gutes über das Auto zu berichten.

Wie immer, wenn man mit Franzosen ins Gespräch kommt, fällt bald die beizeiten etwas chauvinistisch wirkende Fassade, da kommt dann schnell die Erkenntnis, daß es immer die anderen sind, die die Sprachkenntnisse beisteuern müssen, so ist das auch bei diesen beiden. Deutsch sprechen sie überhaupt nicht, nur Französisch und Pariserisch, wie er selbstironisch meint.

Bei ihr erleben wir zum ersten Mal gewisse Vorbehalte gegen die Kollaboration der beiden Staaten Frankreich und Französisch Polynesien. Sie ist ein klein bißchen gehandicapt durch eine Fußverletzung, für deren Behandlung sie im Krankenhaus mit einer Selbstbeteiligung zur Kasse gebeten wurde, und das macht sie wütend. All das hier, die schönen Straßen und überhaupt, das kommt aus französischen Steuergeldern, und sie muß hier zahlen, wenn sie krank ist, sie regt sich eine Weile auf. Ich muß an unseren Kannibalen von gestern denken, und seine Klagen über die Franzosen und ihren Einfluß auf sein Land. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Gesprächsstoff, während wir in die Hochebene fahren.

Auch die für nicht-englischsprachige Personen problematische Rückreise über die USA macht ihr Sorgen. Immer diese Formulare, alles nur auf Englisch. Daß vor einigen Tagen die Entscheidung gefallen ist, daß wir für die Rückreise über die USA keinen Test mehr benötigen, hatte sie noch nicht gehört und darüber ist sie dann sehr erfreut.

Unser Guide, ein polynesischer Mitarbeiter der Lodge, fährt uns über die Serpentinenstraßen der Insel bis ins Tal von Taipivai. Etwas oberhalb des Tals machen wir einen Stop und werfen einen Blick in die Bucht.

Da unten war es, daß Herman Melville, der Autor von Moby Dick, sich monatelang bei einem einheimischen Stamm versteckte. Er war, lange bevor er als Schriftsteller erfolgreich wurde, von einem Walfangschiff desertiert und in das Tal von Taipivai geflohen. Vor allem die Geschichten, die er später über diese Zeit veröffentlichte, trugen zu der Legendenbildung bei, Kannibalen verspeisten sich gegenseitig zum Mittag. Heute gehen Literaturhistoriker aber davon aus, daß er sich das angeblich Beobachtete ausdachte, um seine Erlebnisse abenteuerlicher wirken zu lassen.

Der Strand unten im Tal ist genau so silbriggrau wie in dem kleinen Dorf auf Hiva Oa. Und nicht nur das erinnert daran, auch hier wird fleißig Boule gespielt.

Unten im Tal liegt ein kleines Dorf, auch hier, ganz ähnlich wie in Hapatoni auf Tahuata, sind Tische aufgebaut, auf denen Kunsthandwerk angeboten wird. Da heute Sonntag ist und vermutlich der Großteil der Künstler zuhause ist, hat die Oberaufsicht ein einzelner, ja, man kann es nicht anders sagen – Kannibale.

Er steht unserer Bekanntschaft von gestern in seinem wilden Erscheinungsbild in nichts nach. Alles da, die Gesichtstätowierungen, gepiercten Ohren, die massive Kette aus Wildschweinhauern. Er ist kleiner und drahtiger und hat das freundlichste Gesicht der Welt. Die angebotenen Waren sind schön, geschnitzte Samenkapseln als Schlüsselanhänger, Ketten aus Nüssen und vieles mehr, auch Tiki. Der Mister kauft einen hölzernen Tiki und ich zwei Schlüsselanhänger, einen für mich und einen als Geschenk. Alles ist für unsere Begriffe unglaublich günstig, 5 Euro kostet so ein opulent verzierter Schlüsselanhänger.

Alles wird sorgfältig unter dem Namen des Künstlers, in dessen Auftrag das hier verkauft wird, in ein Buch eingetragen. Wir taufen ihn den Buchhaltungskannibalen und fragen ihn, ob wir ein Foto machen dürfen. Mit Mister und Tiki. Er schaut erst ein bißchen schüchtern, taut dann aber schnell auf und macht eine Shaka-Geste.

Am Straßenrand große Gruppen freilaufender Pferde. Die Tiere sind nicht wild, sondern gehören irgendwem, bewegen sich aber frei über das Land, nach meinem Eindruck waren das immer die Stutengruppen mit den Fohlen.

Geritten werden anscheinend vorwiegend die männlichen Pferde und die sah man häufig angepflockt an langen Seilen, wahrscheinlich, damit sie zur Verwendung schnell greifbar sind. Manche davon verheddern sich mit den Leinen im Gebüsch und bei weitem nicht alle hatten in Reichweite etwas zu saufen. Alte Reiterkrankheit, daß so etwas immer gleich auffällt, das wird vermutlich nie aufhören.

Auf so ein armes mit seinem Seil in ein Gebüsch verwickeltes Geschöpf treffen wir dann auch, als wir die Kultstätte von Teiipoka erreichen. Unseren Guide, der ja vermutlich regelmäßig mit Gästen hier vorbeikommt, scheint er zu kennen und begrüßt ihn mit einem Brummeln. Der hilft ihm dann auch gleich aus der Bredouille und das Pferd trollt sich zufrieden, soweit das Seil es zuläßt. Es grast zwischen den Marae und den am Hang verstreuten, mit Petroglyphen übersäten Felsbrocken.

Hier in Teiipoka gibt es nicht nur ein Marae, sondern auch sogenannte Paepae, Fundamente, auf denen früher Häuser standen, außerdem eine Sammlung von Tiki und die besagten Felsen, deren Inschriften bislang nicht richtig gedeutet werden konnten. Es sind somit eigentlich drei Kultstätten in einer, ein regelrechtes Kultstätten-Supercenter sozusagen.

Wir klettern den Hang hinauf und unser Guide zeigt uns den wilden Kaffee, der hier am Hang wächst. Das Klettern ist übrigens schwieriger als gestern auf der Wanderung. Und diesmal haben wir selbst Flipflops an.

Weiter unten dann der gigantische Banyan

zwischen dessen Wurzeln sich früher eine Grube für als Menschenopfer gedachte Gefangene befand.

Das ist wirklich gruselig.

Während wir den Baum noch bestaunen, passiert ein Reiter die Anlage und verschwindet im Wald, der Sattel mit Speer und Gewehr behängt, offenbar geht er auf Wildschweinjagd. Es hat ein bißchen was von Freilichtmuseum, ist aber tatsächlich der normale Alltag hier und nicht extra für uns inszeniert.

Hinter jeder Wegbiegung gibt es jetzt neue Ausblicke auf unser Ziel.

Das Tal von Hatiheu mit seinen faszinierenden Felsformationen.

Das Dorf liegt jetzt am Sonntag ruhig und verlassen da. Später werden wir hier essen, aber erst fahren wir weiter, so weit die Straße reicht. Das sind aber nur noch ein paar Kilometer bis sie endet. Hier gibt es nur noch eine verlassene Satellitenstation des Militärs. Von Ziegen erobert:

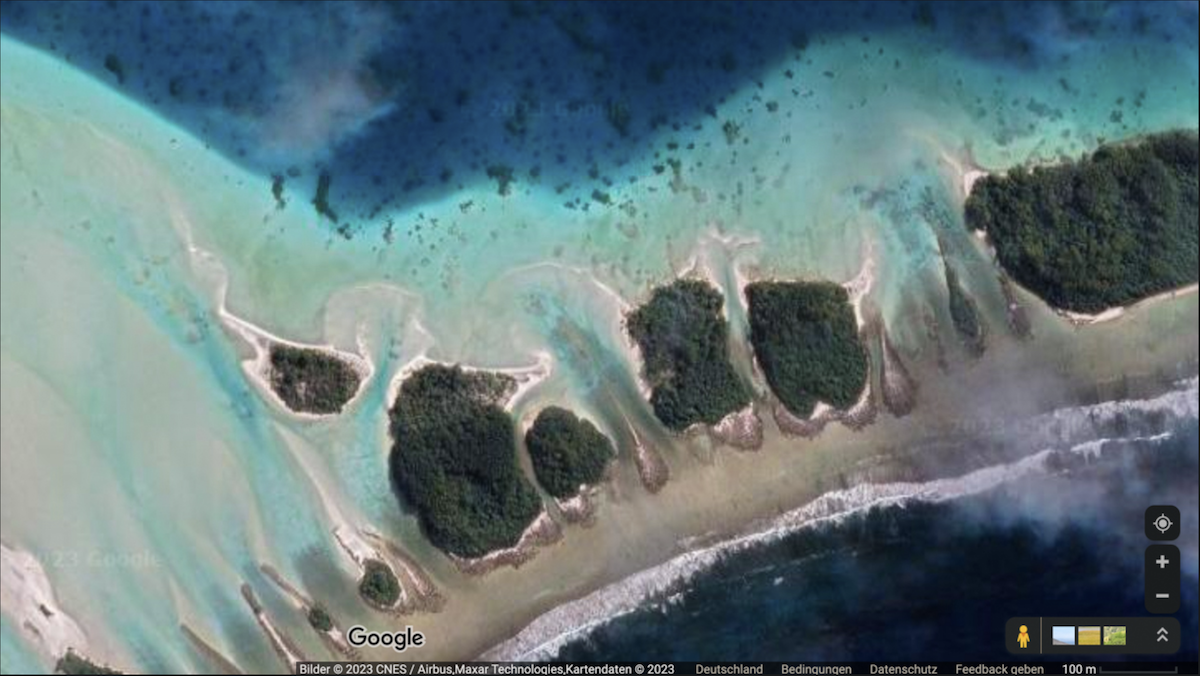

Wir steigen aus und blicken über die Nordostküste von Nuku Hiva.

Und hier liegt er dann und schläft. Der Drache. Ich finde es faszinierend, wie die Felsen bis ins Detail einem Drachen gleichen, inklusive Nasenlöchern und allem was dazugehört.

Man erkennt ihn gut, oder?

Im Dorf von Hatiheu spielen ein paar Kinder im Wasser, ansonsten ist alles verlassen. An manchen Stellen hat der Sand die Farbe von Schokolade.

Die einzige Gaststätte, Chez Yvonne, ist ebenfalls geschlossen, aber da unser Fahrer mit Yvonne verwandt ist, dürfen wir das Lokal für unser Picknick nutzen. Wir haben alles dabei und während ich dem Guide helfe, den Tisch zu decken, bereiten die beiden Französinnen den rohen Thunfischsalat vor, den Poisson Cru. Für den Mister gibt es genügend Fischfreies zu essen, unter anderem einen Nudelsalat mit Crevetten. Aus irgendeinem Grund bevorzugen alle den Poisson Cru, da hat er die Schüssel fast ganz für sich allein und ist glücklich.

Danach haben wir Zeit zur freien Verfügung und alle schwärmen aus. Es gibt eine Kirche, zumindest gehe ich davon aus, denn da sie nicht abgeschlossen ist, ist es wohl eher kein protestantischer Tempel. Drinnen ist die Jungfrau Maria mit Leis behängt, es duftet betäubend.

Der Strand ist schwarzes Lavagestein.

Ich setze mich in den Schatten neben einen kleinen Tiki und betrachte die Felszinnen, für die Hatiheu berühmt ist.

Es ist ein bißchen unwirklich, wie die Felsnadeln von Ua Pou, fast ein bißchen wie aus einem Animationsfilm. Man kann sich kaum losreißen. Morgen werden wir abreisen und solche Gebirgslandschaften wie hier werden wir auf der letzten Etappe unserer Reise nicht mehr zu sehen bekommen.

Dann geht es gemütlich im Sonnenschein zurück über die Insel und wir lassen den Nachmittag auf dem Balkon ausklingen. Der Mister bewundert seinen Tiki aus dem Tal von Taipivai

bis es Zeit wird ins Restaurant aufzubrechen. Wir begegnen zum letzten Mal dem Ehepaar aus dem Fare Suisse, die morgen ebenfalls abreisen, und verabschieden uns. Dann gönnen wir uns noch einen letzten Cocktail und ein Entrecote mit Sauce bleue. Wir werden für eine ganze Weile nicht mehr so gut essen, das wissen wir jetzt schon ganz sicher, denn es liegt eine lange Zeit vor uns, in der ich unter primitivsten Umstände werde kochen müssen, und da ich ohnehin nicht kochen kann, sieht die Zukunft essenstechnisch nicht gerade rosig aus. Wir genießen jeden Bissen.

Wir haben uns sehr wohl gefühlt, der Mister sogar so sehr, daß er nur wegen des Hotels wieder nach Nuku Hiva kommen würde. Ich schon allein wegen der Hochebene von Toovii, davon haben wir bislang viel zu wenig gesehen. Und nach Ua Pou müßte man auch mal, aber leider gibt es zum Zeitpunkt unserer Reise keine Flugverbindung mehr.

Wir wissen ja noch nicht, daß uns der morgige Tag noch einen echten Loïc-Moment bescheren wird und wir danach ganz sicher nach Nuku Hiva zurückkommen wollen.

Der Mister stellt schon beim Warten in der Lobby fest, daß der Elsässer eine verblüffende Ähnlichkeit mit Walter Röhrl hat. Als ich ihm das dann irgendwann sage, freut er sich. Er wußte zwar vorher nicht, wer Walter Röhrl ist, aber er ist tatsächlich ein paar Jahre lang Audi gefahren und hat nur Gutes über das Auto zu berichten.

Wie immer, wenn man mit Franzosen ins Gespräch kommt, fällt bald die beizeiten etwas chauvinistisch wirkende Fassade, da kommt dann schnell die Erkenntnis, daß es immer die anderen sind, die die Sprachkenntnisse beisteuern müssen, so ist das auch bei diesen beiden. Deutsch sprechen sie überhaupt nicht, nur Französisch und Pariserisch, wie er selbstironisch meint.

Bei ihr erleben wir zum ersten Mal gewisse Vorbehalte gegen die Kollaboration der beiden Staaten Frankreich und Französisch Polynesien. Sie ist ein klein bißchen gehandicapt durch eine Fußverletzung, für deren Behandlung sie im Krankenhaus mit einer Selbstbeteiligung zur Kasse gebeten wurde, und das macht sie wütend. All das hier, die schönen Straßen und überhaupt, das kommt aus französischen Steuergeldern, und sie muß hier zahlen, wenn sie krank ist, sie regt sich eine Weile auf. Ich muß an unseren Kannibalen von gestern denken, und seine Klagen über die Franzosen und ihren Einfluß auf sein Land. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Gesprächsstoff, während wir in die Hochebene fahren.

Auch die für nicht-englischsprachige Personen problematische Rückreise über die USA macht ihr Sorgen. Immer diese Formulare, alles nur auf Englisch. Daß vor einigen Tagen die Entscheidung gefallen ist, daß wir für die Rückreise über die USA keinen Test mehr benötigen, hatte sie noch nicht gehört und darüber ist sie dann sehr erfreut.

Unser Guide, ein polynesischer Mitarbeiter der Lodge, fährt uns über die Serpentinenstraßen der Insel bis ins Tal von Taipivai. Etwas oberhalb des Tals machen wir einen Stop und werfen einen Blick in die Bucht.

Da unten war es, daß Herman Melville, der Autor von Moby Dick, sich monatelang bei einem einheimischen Stamm versteckte. Er war, lange bevor er als Schriftsteller erfolgreich wurde, von einem Walfangschiff desertiert und in das Tal von Taipivai geflohen. Vor allem die Geschichten, die er später über diese Zeit veröffentlichte, trugen zu der Legendenbildung bei, Kannibalen verspeisten sich gegenseitig zum Mittag. Heute gehen Literaturhistoriker aber davon aus, daß er sich das angeblich Beobachtete ausdachte, um seine Erlebnisse abenteuerlicher wirken zu lassen.

Der Strand unten im Tal ist genau so silbriggrau wie in dem kleinen Dorf auf Hiva Oa. Und nicht nur das erinnert daran, auch hier wird fleißig Boule gespielt.

Unten im Tal liegt ein kleines Dorf, auch hier, ganz ähnlich wie in Hapatoni auf Tahuata, sind Tische aufgebaut, auf denen Kunsthandwerk angeboten wird. Da heute Sonntag ist und vermutlich der Großteil der Künstler zuhause ist, hat die Oberaufsicht ein einzelner, ja, man kann es nicht anders sagen – Kannibale.

Er steht unserer Bekanntschaft von gestern in seinem wilden Erscheinungsbild in nichts nach. Alles da, die Gesichtstätowierungen, gepiercten Ohren, die massive Kette aus Wildschweinhauern. Er ist kleiner und drahtiger und hat das freundlichste Gesicht der Welt. Die angebotenen Waren sind schön, geschnitzte Samenkapseln als Schlüsselanhänger, Ketten aus Nüssen und vieles mehr, auch Tiki. Der Mister kauft einen hölzernen Tiki und ich zwei Schlüsselanhänger, einen für mich und einen als Geschenk. Alles ist für unsere Begriffe unglaublich günstig, 5 Euro kostet so ein opulent verzierter Schlüsselanhänger.

Alles wird sorgfältig unter dem Namen des Künstlers, in dessen Auftrag das hier verkauft wird, in ein Buch eingetragen. Wir taufen ihn den Buchhaltungskannibalen und fragen ihn, ob wir ein Foto machen dürfen. Mit Mister und Tiki. Er schaut erst ein bißchen schüchtern, taut dann aber schnell auf und macht eine Shaka-Geste.

Am Straßenrand große Gruppen freilaufender Pferde. Die Tiere sind nicht wild, sondern gehören irgendwem, bewegen sich aber frei über das Land, nach meinem Eindruck waren das immer die Stutengruppen mit den Fohlen.

Geritten werden anscheinend vorwiegend die männlichen Pferde und die sah man häufig angepflockt an langen Seilen, wahrscheinlich, damit sie zur Verwendung schnell greifbar sind. Manche davon verheddern sich mit den Leinen im Gebüsch und bei weitem nicht alle hatten in Reichweite etwas zu saufen. Alte Reiterkrankheit, daß so etwas immer gleich auffällt, das wird vermutlich nie aufhören.

Auf so ein armes mit seinem Seil in ein Gebüsch verwickeltes Geschöpf treffen wir dann auch, als wir die Kultstätte von Teiipoka erreichen. Unseren Guide, der ja vermutlich regelmäßig mit Gästen hier vorbeikommt, scheint er zu kennen und begrüßt ihn mit einem Brummeln. Der hilft ihm dann auch gleich aus der Bredouille und das Pferd trollt sich zufrieden, soweit das Seil es zuläßt. Es grast zwischen den Marae und den am Hang verstreuten, mit Petroglyphen übersäten Felsbrocken.

Hier in Teiipoka gibt es nicht nur ein Marae, sondern auch sogenannte Paepae, Fundamente, auf denen früher Häuser standen, außerdem eine Sammlung von Tiki und die besagten Felsen, deren Inschriften bislang nicht richtig gedeutet werden konnten. Es sind somit eigentlich drei Kultstätten in einer, ein regelrechtes Kultstätten-Supercenter sozusagen.

Wir klettern den Hang hinauf und unser Guide zeigt uns den wilden Kaffee, der hier am Hang wächst. Das Klettern ist übrigens schwieriger als gestern auf der Wanderung. Und diesmal haben wir selbst Flipflops an.

Weiter unten dann der gigantische Banyan

zwischen dessen Wurzeln sich früher eine Grube für als Menschenopfer gedachte Gefangene befand.

Das ist wirklich gruselig.

Während wir den Baum noch bestaunen, passiert ein Reiter die Anlage und verschwindet im Wald, der Sattel mit Speer und Gewehr behängt, offenbar geht er auf Wildschweinjagd. Es hat ein bißchen was von Freilichtmuseum, ist aber tatsächlich der normale Alltag hier und nicht extra für uns inszeniert.

Hinter jeder Wegbiegung gibt es jetzt neue Ausblicke auf unser Ziel.

Das Tal von Hatiheu mit seinen faszinierenden Felsformationen.

Das Dorf liegt jetzt am Sonntag ruhig und verlassen da. Später werden wir hier essen, aber erst fahren wir weiter, so weit die Straße reicht. Das sind aber nur noch ein paar Kilometer bis sie endet. Hier gibt es nur noch eine verlassene Satellitenstation des Militärs. Von Ziegen erobert:

Wir steigen aus und blicken über die Nordostküste von Nuku Hiva.

Und hier liegt er dann und schläft. Der Drache. Ich finde es faszinierend, wie die Felsen bis ins Detail einem Drachen gleichen, inklusive Nasenlöchern und allem was dazugehört.

Man erkennt ihn gut, oder?

Im Dorf von Hatiheu spielen ein paar Kinder im Wasser, ansonsten ist alles verlassen. An manchen Stellen hat der Sand die Farbe von Schokolade.

Die einzige Gaststätte, Chez Yvonne, ist ebenfalls geschlossen, aber da unser Fahrer mit Yvonne verwandt ist, dürfen wir das Lokal für unser Picknick nutzen. Wir haben alles dabei und während ich dem Guide helfe, den Tisch zu decken, bereiten die beiden Französinnen den rohen Thunfischsalat vor, den Poisson Cru. Für den Mister gibt es genügend Fischfreies zu essen, unter anderem einen Nudelsalat mit Crevetten. Aus irgendeinem Grund bevorzugen alle den Poisson Cru, da hat er die Schüssel fast ganz für sich allein und ist glücklich.

Danach haben wir Zeit zur freien Verfügung und alle schwärmen aus. Es gibt eine Kirche, zumindest gehe ich davon aus, denn da sie nicht abgeschlossen ist, ist es wohl eher kein protestantischer Tempel. Drinnen ist die Jungfrau Maria mit Leis behängt, es duftet betäubend.

Der Strand ist schwarzes Lavagestein.

Ich setze mich in den Schatten neben einen kleinen Tiki und betrachte die Felszinnen, für die Hatiheu berühmt ist.

Es ist ein bißchen unwirklich, wie die Felsnadeln von Ua Pou, fast ein bißchen wie aus einem Animationsfilm. Man kann sich kaum losreißen. Morgen werden wir abreisen und solche Gebirgslandschaften wie hier werden wir auf der letzten Etappe unserer Reise nicht mehr zu sehen bekommen.

Dann geht es gemütlich im Sonnenschein zurück über die Insel und wir lassen den Nachmittag auf dem Balkon ausklingen. Der Mister bewundert seinen Tiki aus dem Tal von Taipivai

bis es Zeit wird ins Restaurant aufzubrechen. Wir begegnen zum letzten Mal dem Ehepaar aus dem Fare Suisse, die morgen ebenfalls abreisen, und verabschieden uns. Dann gönnen wir uns noch einen letzten Cocktail und ein Entrecote mit Sauce bleue. Wir werden für eine ganze Weile nicht mehr so gut essen, das wissen wir jetzt schon ganz sicher, denn es liegt eine lange Zeit vor uns, in der ich unter primitivsten Umstände werde kochen müssen, und da ich ohnehin nicht kochen kann, sieht die Zukunft essenstechnisch nicht gerade rosig aus. Wir genießen jeden Bissen.

Wir haben uns sehr wohl gefühlt, der Mister sogar so sehr, daß er nur wegen des Hotels wieder nach Nuku Hiva kommen würde. Ich schon allein wegen der Hochebene von Toovii, davon haben wir bislang viel zu wenig gesehen. Und nach Ua Pou müßte man auch mal, aber leider gibt es zum Zeitpunkt unserer Reise keine Flugverbindung mehr.

Wir wissen ja noch nicht, daß uns der morgige Tag noch einen echten Loïc-Moment bescheren wird und wir danach ganz sicher nach Nuku Hiva zurückkommen wollen.